在黄州,大码头曾经是江码头,也是个地名。上世纪五十年代初,长江沿岸的人们主要靠水运往来,货船轮船,还有被称作民船的,在长江这条黄金水道上航行近百年。朦朦胧胧的江面,安静的临江店铺,在小孩子眼里庞大的轮船,突然一声拉长的闷声汽笛吓了我一大跳,父亲见我受到惊吓赶忙安慰我,我只知道是父亲带我去汉口买材料,因为我家在一九五三年至一九五五年开设了一家“时代照相馆”,长大了才知道是买照相材料,这是我对黄州大码头最初的印象。

江对面的县城是鄂城,记忆中在过江的轮船上,我要拉尿,奶奶拉着我的臂膀拥着我让我在船舷栏杆把尿洒向江中,也不记得在什么地方的码头上的船。黄州的轮船码头不像对面的鄂城那样固定,黄州这边因有着大面积的滩头即沙滩,码头自然随着江水的上升下降而搬迁,也是因为这一自然变化知道了一个词:三十年河西,三十年河东。

七十年代末,单纯的社会生活环境和简朴的社会风气加之年轻人特立独行的性格,对女朋友喊出“踏上甲板就是结婚”的“豪言壮语”。在轮渡码头乘下水船到黄石市换乘到南京的大轮,船票六元。

随着江水上涨,大码头仍然起到轮渡码头的作用,虽然江滩杨树林茂密,船只航行在江面上,绿色的林带和黄色的江水融为一体,犹如南斯拉夫影片蓝色的多瑙河一般,之所以产生这一联想是因为在那个年代文艺生活中常观看这些影片。直到九十年代,大码头仍然一直沿用,只是时而上下搬迁。江水随着葛洲坝和及长江三峡大坝的建设和使用而逐渐平息,而鄂黄大桥的建成使用,逐渐结束了轮渡和汽渡的历史,这里特别提出的是汽渡,印象中黄州的汽渡特别的棒,各类汽车在汽渡上船后,启航,船行江中,突然一百八十度转弯,船只掉头,几乎快到了对岸,熄火,逆水滑行靠岸。

江水平稳和公路桥的使用,这以后就没有码头的什么事,人们就在江边看水观光。

据说被世界环境保护组织誉为“环境保护监测鸟”的白鹭,在水质不好的地方只是偶尔飞过而不停留。而对于水质污染相对严重的地方则根本去都不去。更谈不上栖身。

夏末初秋,天气丝毫没有减低它的灼热,在江边肥美的水草上空,成群的白鹭低空盘旋。或停留在丰盛的水草上,或箭一般地划过水面。享受着大自然赐给它们的自由。在它们的身后,浩瀚的江水被巨大的防浪林带阻挡在离岸数百米远的河道,形成一片辽阔的湿地与大面积的低洼积水。在这空气新鲜而又散发着水草的芳香的天地间,成群的白鹭欢快的鸣叫,有的扎进水中,叼起一尾小鱼。有的长时间停立,象是等待它的伴侣。有的三五成群自由竟飞,如同体育竟技一般。我平时拍摄鸟类题材甚少,眼前的这一切使我情不自禁地频频按下快门,记录着它们欢乐的生活。

太阳逐渐升高,气温也随之升了起来。鸟儿们尽兴地飞翔与嬉戏之后,又呼啦啦地一群群起飞,钻进了茂密而湿润的树林。不一会儿,便逐渐消失在那长长的墨绿色林海之中。

往日时光不再,从大码头到关山汽渡沿江江滩现已开辟为滨江公园,成为市民休闲娱乐的场所。

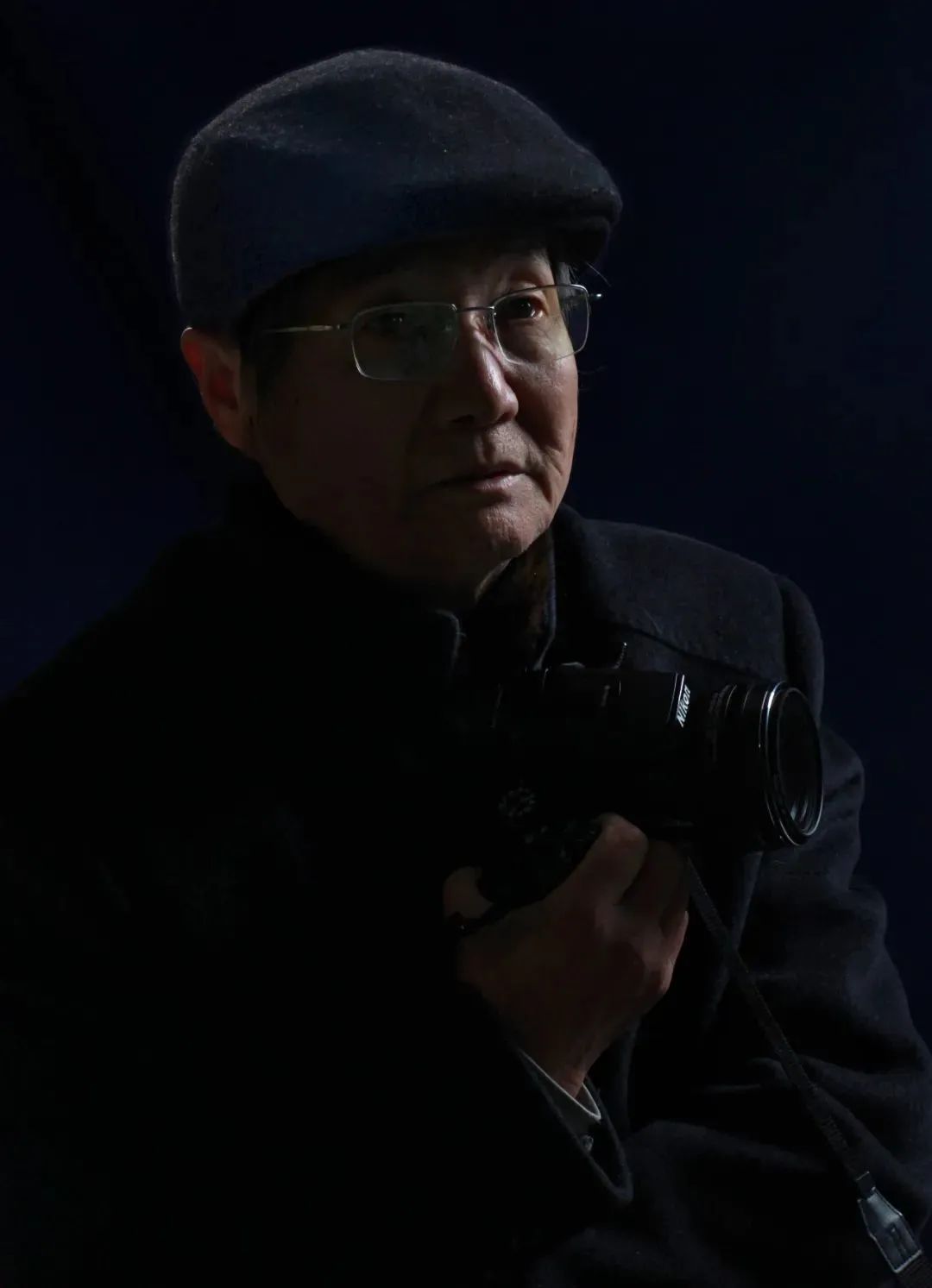

作者简介:

谢邦国:一九四九年出生职业摄影师家庭。一九八九年毕业于武汉大学新闻系艺术摄影专业。中国摄影家协会会员,国际摄联AFIAP名衔。曾就职于国企担任企业宣传及产品广告摄制工作。撰写了《摩托车色彩设计与视觉效应》《摩托车专业技术图片的分类与应用》及《摩托车长途试车连续摄影要领》等摩托车工业领域的摄影工作论文和文章,载九十年代初《摩托车》杂志。